社内周知が変われば組織が変わる!スムーズな情報共有のコツとツールを解説

目次

「重要な社内周知がうまく伝わらず、業務に支障が出た」「部署間の情報共有が不十分で、意思決定が遅れる」といった課題に直面していませんか。

社内周知がうまくいかないと、業務の非効率化や認識のズレが生じ、組織の生産性が落ちることがあります。情報共有の質を上げるには、適切な手段の選び方と分かりやすい伝達のポイントを押さえておくことが大切です。

そこで本記事では、社内周知を最適化するためのコツとツールを解説します。

社内周知とは

社内周知とは、必要な情報を社内の関係者に伝えることを指します。

社内にはさまざまな部署や役職の人がいるため、円滑に業務を遂行するには、必要な情報を共有し、理解を得ることが不可欠です。

業務上で周知すべき情報は、業界や業種によってさまざまです。主なものは、製品やサービスの情報更新、業務フローの変更、就業規則の改正、コンプライアンス規程の見直しなどがあります。情報を的確に周知することで、関係者全員が共通認識を持ち、業務のミスやトラブルの予防が可能になります。

社内周知が重要な3つの理由

社内周知が重要な理由には、以下の3つがあります。

- 業務の効率化を図るため

- 作業の抜け漏れを防ぐため

- 意思決定のスピードを早めるため

社員が協力しやすい環境を整えるためにも、重要性を理解しておきましょう。

業務の効率化を図るため

社内周知は、組織の円滑な運営に欠かせません。

適切な情報共有が行われることで、社員が共通の理解をもち、スムーズに業務を進めることができます。

例えば、企業の目標や方針が明確に伝達されていれば、社員一人ひとりが自分の役割を理解し、同じ方向を目指して行動できます。また、社内のルールや業務手順が統一されることで、業務の標準化が進み、属人的な運用が減るため、安定した品質を維持しやすくなるでしょう。

作業の抜け漏れを防ぐため

作業の抜け漏れを防ぐためにも、社内周知は重要です。

情報共有が不十分だと、顧客からの連絡が伝わらず対応が遅れたり、認識のズレから「誰かがやっているだろう」と思い込んで、納期に遅延するリスクが生じます。

メーカーであれば、適切な需要予測ができず在庫不足に陥り、販売機会を逃すことにもつながりかねません。また、業務変更が適切に周知されていなければ、作業のやり直しが発生し、時間と労力が無駄になってしまいます。

問題発生を防ぐためには、スムーズな情報伝達の仕組みを整えることが重要です。

意思決定のスピードを早めるため

意思決定のスピードを早めるためには、正確で迅速な社内周知が不可欠です。

特に、経営層やマネージャーなどの管理職にとっては、不正確な情報や古いデータに基づいた判断は、誤った決定につながるリスクがあるため注意が必要です。

例えば、商品開発部門においては、市場のトレンドや顧客のニーズを的確に把握しなければなりません。競合商品の動向やユーザーの評価を分析することで、より市場に合った商品設計が可能になります。

情報を得るために頻繁に会議を開いていると業務負担が増し、非効率になりがちです。報告業務の手間を削減し、情報の精度を高めることで、迅速な意思決定が可能になるでしょう。

社内周知が行き届かない原因

社内周知が行き届かない原因には、主に以下の3つがあります。

- 情報共有のルールが策定されていない

- 周知の重要性が理解されていない

- 環境が整っていない

業務の円滑化を図るためにも、詳しく見ていきましょう。

情報共有のルールが策定されていない

社内周知が行き届かない原因の1つに、情報共有のルールが策定されていないことが挙げられます。ルールがないと、どのように情報を共有するのかが曖昧になり、周知の抜け漏れが発生します。

また、情報管理の責任者が明確でないと、重要な情報が適切に伝わらないこともあるでしょう。統一された仕組みがないと、情報が断片的に伝わってしまう恐れがあるため注意が必要です。

周知の重要性が理解されていない

周知の重要性が理解されていないことも、社内周知が行き届かない原因の1つです。

意図を把握できずに形式的な情報発信だけをしても、社員に内容が浸透しないままになってしまいます。

例えば、「とりあえずメールを送る」「掲示板に掲載する」といった手段を取ってしまうと、情報を受け取った社員が何をすべきか把握できません。その結果、業務の非効率化につながることもあります。

問題を解決するには、経営陣や管理職が率先して社内周知の重要性を示し、全社員が情報共有の意義を理解する文化を醸成することが不可欠です。

環境が整っていない

社内周知が行き届かない原因の1つに、環境が整っていないことが挙げられます。適切なツールや仕組みがなければ、情報が一部の人にしか伝わらず、周知の効果が薄れてしまいます。

例えば、メールだけに依存すると埋もれてしまったり、対面での伝達だけでは記録が残らず、後で確認できないといった課題が生じるでしょう。

そのため、情報の受け手に配慮した環境づくりは欠かせません。例えば、リモートワークが増えている場合は、社内ポータルやSNSを活用し、リアルタイムで情報を共有できる仕組みを導入すると効果的です。

また、業務中に周知内容を確認しやすいように、簡単に検索できるデータベースの整備など、受け手がスムーズに情報を得られる環境を整えることが大切です。

社内周知をするときのコツ

社内周知をするときのコツは、以下の4つがあります。

- ルールを決める

- 適切な周知手段を選定する

- 発信する情報を整理する

- 属人化を防ぐ仕組みをつくる

それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

ルールを決める

社内周知を効果的に行うためのコツの1つは、ルールを決めることです。

ルールが明確であれば、誰が・いつ・どのように情報を伝えるべきかが統一され、情報の漏れや誤解を防ぐことができます。

ただし、一度決めたルールをそのままにしておくと、組織の変化に対応できず、形骸化するリスクがあります。そのため、ルールの更新基準を設定しておくことも大切です。

例えば、「同じ質問が月5回以上寄せられたら見直し」「社内アンケートで理解度が50%未満なら改善」といった基準を設けることで、ルールを適切に進化させることができます。ルールを決めるだけでなく、柔軟に更新できる仕組みをもつことで、効果的な社内周知が実現できます。

適切な周知手段を選定する

社内周知を効果的に行うためには、周知手段の選定が欠かせません。手段が適切でないと、情報が特定の人にしか届かず、社内全体に浸透しない恐れがあります。

例えば、ホワイトボードを使って会議で共有する方法では、会議に参加しなかった社員には情報が伝わりません。一方で、メールや社内チャットツールを活用すれば、関係者全員にリアルタイムで周知できます。

情報の性質や対象者にあった発信手段を選ぶことで、社内周知の効果を高め、スムーズな情報共有が実現できるでしょう。

発信する情報を整理する

社内周知を効果的に行うためには、発信する情報を整理することも重要です。情報が整理されていないと、受け手が必要な内容を見つけにくくなり、周知の効果が得られません。まず、情報の優先度を明確にし、「全社員に関係するもの」「特定の部署向け」「業務に直接影響するもの」など、セクションに分けることが基本です。

そして、情報の検索性を向上させる工夫も大切です。例えば、社内ポータルやチャットツールで、タグ付けやハッシュタグを活用することで、必要な情報をすぐに探せるようにすると、情報の浸透が早まります。

また、過去の周知内容を簡単に参照できる仕組みを作ることで、「同じ質問への対応に時間を取られる」といった非効率を防ぐことが可能です。情報を整理し、必要なときにすぐ取り出せる仕組みを作ることが、社内周知の効果を高めるポイントです。

属人化を防ぐ仕組みを作る

社内周知を効果的に行うためには、属人化を防ぐ仕組みを作ることが重要です。専門性が高く熟練が必要な業務ほど、特定の社員に依存しがちです。その結果、担当者が不在になると業務が滞ったり、引き継ぎが困難になったりするリスクが起こります。

経験豊富な社員が持つ情報が、社内で共有されないまま退職や異動をしてしまうと、企業の貴重な資産が失われてしまいます。対策として、業務手順やノウハウを文書化し、社内ポータルやナレッジ共有ツールに蓄積しておきましょう。

関連記事:部署間コミュニケーションを促進!施策や促進事例を解説

社内周知を効率化するための方法やツール

社内周知を効率化するための方法やツールには、以下の5つがあります。

- 社内会議

- オンライン掲示板

- イントラネット

- 社内Wiki

- 社内SNS

順番に、詳しく見ていきましょう。

社内会議

社内周知を効率化するための方法の1つに、社内会議があります。会議は、同席した複数の社員に同時に情報を伝えることができ、リアルタイムで質疑応答ができるため、情報の理解度を高めるのに有効です。

ただし、社内会議は時間を取られるため、会議後のフォローを仕組み化しておくことも重要です。例えば、議事録を簡潔にまとめて共有するだけでなく、会議内容を短い動画やスライドにまとめてアーカイブし、後から確認できるようにすると、参加できなかった社員にも周知が行き届きます。

会議を単なる話し合いの場にせず、効果的な情報伝達のツールとして活用することが、社内周知の効率化につながります。

オンライン掲示板

社内周知を効率化するには、オンライン掲示板を活用するのもおすすめです。オンライン掲示板を活用すると、情報を一元管理でき、社員がいつでも必要な情報を確認できるため、周知の効率が向上します。

メールのように情報が埋もれることがなく、過去の通知も簡単に検索できるのが大きなメリットです。例えば、新しい業務マニュアルや社内イベントの案内をオンライン掲示板に投稿すれば、関係者全員が確認できるでしょう。

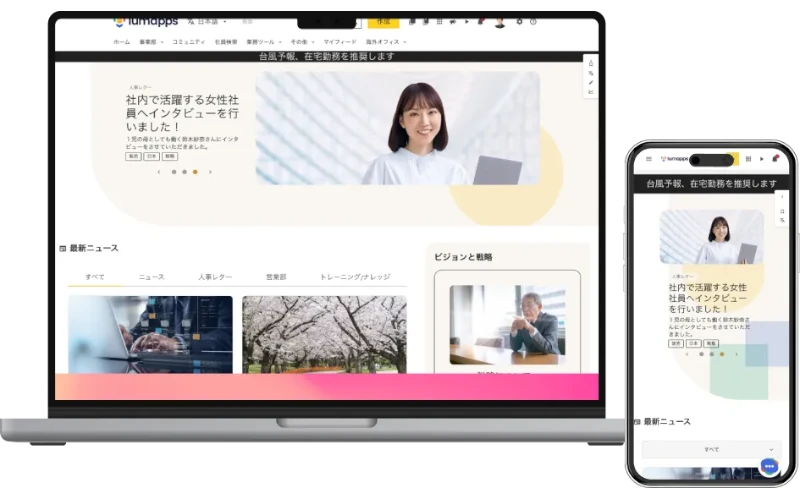

イントラネット

社内周知を効率化するためのツールの1つに、イントラネットがあります。イントラネットとは、企業内限定のネットワークのことです。社内のニュース、業務マニュアル、重要なお知らせなどを一元管理でき、社員が必要な情報をいつでも確認できるのがメリットです。

例えば、新しい勤怠管理ルールや福利厚生の変更をイントラネットに掲載すれば、全社員が同じ情報を確認でき、見落としや伝達漏れを防ぐことができます。また、検索機能を活用すれば、過去の通知や業務マニュアルも簡単に見つけられるため、業務のスムーズな遂行に役立つでしょう。

社内Wiki

社内Wikiも、社内周知を効率化するためのツールの1つです。社内Wikiとは、企業内で利用できるオンラインの情報共有プラットフォームのことです。社員が自由に編集・追加できるため、業務マニュアルや社内ルール、ノウハウなどを最新の状態で蓄積できます。

また、過去の議事録やプロジェクトの履歴を残しておくこともでき、引き継ぎの効率化にも役立ちます。検索機能のある社内Wikiを活用すれば、必要な情報をすぐに見つけられるでしょう。社内Wikiを導入することで、情報共有の一元化と継続的なナレッジ管理が可能になります。

社内SNS

社内周知を効率化するためのツールの1つに、社内SNSがあります。社内SNSは、企業内だけで使えるコミュニケーションツールで、情報共有をリアルタイムに行えるのが特徴です。

メールとは異なり、気軽に発信やコメントができるため、スピーディーな情報伝達や意見交換が可能になります。例えば、新しい制度や業務フローの変更を社内SNSに投稿すれば、社員が即座に確認でき、見落としを防げます。

メールのように一方通行ではなく、双方向のやり取りが円滑に行えるのも、社内SNSの特徴の1つです。社内のコミュニケーションを活性化し、より効果的に周知できるでしょう。

関連記事:社内SNSで社内コミュニケーションを促進!成功事例やおすすめ14選も紹介

まとめ

社内周知を効率化することで、組織全体の業務が円滑に進み、生産性の向上につながります。情報の伝達ミスや属人化を防ぐためには、適切なツールの活用と明確なルール設定は不可欠です。

効率化するためのツールには、社内会議・オンライン掲示板・イントラネット・社内Wiki・社内SNSなどがあります。情報を伝達するときには、発信する情報を整理し、過不足なく伝える工夫も大切です。情報がスムーズに共有されることで、意思決定のスピードも向上するでしょう。自社にあったツールを導入して、社内の情報共有の効率化を図ってみてはいかがでしょうか。